Бакинский режим расценивает подписание Дональдом Трампом меморандума о приостановке действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы как значимый дипломатический успех и ознаменование начала нового этапа сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Об этот заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, добавив, что будет проведена соответствующая работа с Конгрессом США для дальнейшего укрепления связей между двумя странами. Упоминание Конгресса не случайно, ибо 907-ю поправку, с принятием которой в 1992 году Азербайджан фактически был признан агрессором в карабахском конфликте, может отменить лишь законодательный орган США.

Чтобы понять суть и значение указанной поправки, необходимо немного углубиться в начальную стадию азербайджано-карабахского конфликта и в историю посреднического участия в нем Соединенных Штатов.

США – ОДНА ИЗ СТРАН, АКТИВНО ЗАНИМАВШАЯСЯ УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КАРАБАХСКОЙ ПРОБЛЕМЫ. На начальной стадии политика США в данном вопросе была достаточно уравновешенной и последовательной. В частности, до развала СССР США осудили политику центральных советских властей в карабахском вопросе, расценив ее как пример нарушения прав и основных свобод человека. В этот период Сенат США принял две резолюции относительно урегулирования конфликта. Первая резолюция – «О содействии мирному урегулированию спора, возникшего вокруг Нагорного Карабаха» – была принята 19 июля 1989 года со стороны комиссии Сената по иностранным делам. В ней содержался призыв к М. Горбачеву обсудить с представителями НК и народного движения «требование о воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией». Вторая резолюция была принята 19 ноября того же года. В ней, в частности, говорилось «что убийства армян 28-29 февраля в городе Сумгаит Азербайджана советские власти расценили как резню… что с самого начала народ и правительство Советского Союза прибегли к конструктивному средству – создали в НКАО Временный комитет особого управления… что Комитет в ходе диалога с Советским Союзом не добился эффекта в содействии справедливому решению конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое действительно отразило бы позиции народов этого края».

В 1992 году Конгресс США принял Акт в поддержку свободы, регулирующий оказание государственной помощи бывшим советским республикам. Согласно 907-й поправке к Акту американскому правительству запрещалось оказывать прямую помощь правительству Азербайджана, что мотивировалось тем, что азербайджанская сторона держит в блокаде Армению, применяет насилие в отношении армян Нагорного Карабаха. В Баку, разумеется, не признавали своей вины и трактовали принятие американским законодательным органом документа как результат «лоббинга влиятельной армянской общины США».

Согласно бакинским источникам, после прихода в 1993 году к власти Гейдара Алиева, подписания в 1994 году контрактов с нефтяными компаниями США политико-пропагандистская деятельность азербайджанских властей против 907-й поправки активизировалась. В январе 1996 года Конгресс США принял так называемую «поправку Уилсона». Поправка, носящая имя конгрессмена от демократической партии Чарльза Уилсона, предоставляла президенту США полномочия для оказания прямого содействия Азербайджану в случае, если он придет к выводу о недостаточности помощи, оказываемой через неправительственные организации.

Во время официального визита в США 27 июля — 7 августа 1997 года президент Азербайджана Гейдар Алиев довел до внимания американского президента Клинтона и членов конгресса США необходимость ликвидации поправки 907, наносящей, по его словам, серьезный ущерб взаимоотношениям США и Азербайджана. Во время беседы с Г. Алиевым 1 августа 1997 года Билл Клинтон заявил, что конгресс США пересмотрит свое отношение к дополнению 907. Он отметил, что сначала будет обеспечено оказание помощи Азербайджану, затем это дополнение будет полностью ликвидировано. Президент Азербайджана поднял этот вопрос и на встрече с сенаторами — членами Комитета международных связей сената.

На протяжении 1997-2000 годов, согласно информации азербайджанской стороны, администрация Клинтона предпринимала попытки с целью ликвидации конгрессом 907-й поправки. В феврале 2000 года во время визита в США Гейдар Алиев беседовал с министром обороны Уильямом Кохеном о вопросах военного сотрудничества, которое в большей степени предотвращало действие 907-й поправки. Кохен заявил, что он поднимет перед Конгрессом вопрос о создании условий для укрепления связей в области безопасности, невзирая на поправку.

После событий 11 сентября 2001 года появилась возможность временного приостановления действия 907-й поправки. Примкнув к антитеррористической коалиции, Азербайджан оказал США помощь, дав разрешение на использование воздушного пространства своей страны самолетами США для проведения ими военных операций в Афганистане. В рамках этих связей возникла необходимость в расширении военного сотрудничества. Таким образом, в январе 2002 года президент США Джордж Буш принял решение о временном приостановлении действия 907-й поправки.

Идентичные шаги были предприняты и в 2003-2004 годах. В указаниях президента США была отмечена необходимость безопасности границ Азербайджана для усиления эффективности антитеррористической коалиции.

Бакинский режим не считал удовлетворительным шагом лишь временное приостановление действия 907-й поправки без ее полной ликвидации.

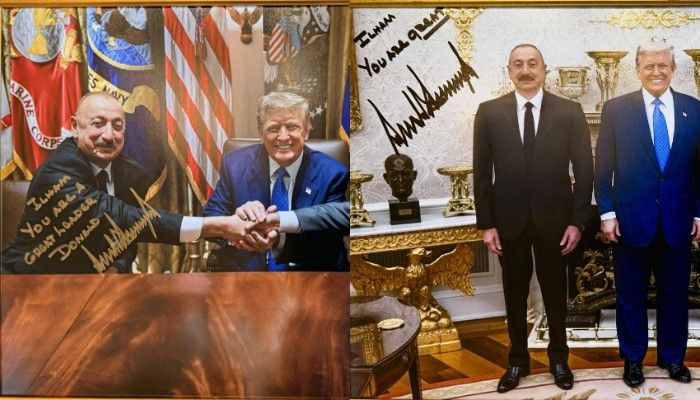

В ПОДПИСАННОМ ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ 8 АВГУСТА ТЕКУЩЕГО ГОДА В ХОДЕ ВСТРЕЧИ с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном меморандуме о приостановлении действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы отмечается, что данная мера необходима для поддержки усилий США и союзников в борьбе с международным терроризмом, поддержки оперативной готовности ВС США в борьбе с терроризмом, важна для безопасности границ Азербайджана и не повлияет на переговоры по мирному урегулированию с Арменией. При этом упускается из виду и фактически легитимизируется террор, совершенный властями Азербайджана против Нагорного Карабаха в виде 44-девной агрессивной, захватнической войны 2020 года, последовавшей за ней спустя два года многомесячной блокады и этнических чисток народа, проживавшего на своей родине на протяжении тысячелетий.

В целом, как отмечают наблюдатели, после распада СССР и в особенности появления на Южном Кавказе нефтяного фактора, США стали рассматривать карабахскую проблему преимущественно в контексте укрепления в регионе своего политического и экономического присутствия. Что касается конкретно действующего президента Соединенных Штатов, то внимательные наблюдатели почувствовали тревожные сигналы в плане объективности американского посредничества, когда в период своей первой каденции (2017–2021) Дональд Трамп вместо решительного осуждения развязанной 27 сентября 2020 года широкомасштабной войны против НКР произнес неопределенное и нерешительное: «Посмотрим, сможем ли мы их остановить», а Госдепартамент США всего лишь ограничился стандартным заявлением, осуждающим насилие, и призвал к «немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров». Игнорируя призыв Госдепа к внешним акторам не участвовать в конфликте, Турция выразила «полную поддержку» Азербайджану, перейдя от слов к делу и фактически напрямую вовлеклась в конфликт. В ответ на это во время брифинга Дональд Трамп сказал, что он… «очень пристально наблюдает» за ситуацией.

«Мы не видели, чтобы президент Дональд Трамп или высшее руководство (США) соответствовали серьезности ситуации в Нагорном Карабахе в настоящее время», – отметил в те дни старший научный сотрудник Фонда Карнеги (Вашингтон) Пол Стронски, добавив, что карабахский конфликт является менее приоритетным для администрации Трампа, чем для предыдущей команды Барака Обамы в Белом доме.

Тем временем тогдашний кандидат в президенты Джо Байден раскритиковал бездействие администрации Трампа, хотя сам практически не предпринял ничего конкретного спустя три года для снятия почти десятимесячной блокады-осады Арцаха со стороны Азербайджана и предотвращения этнических чисток.

Определенная дистанцированность Вашингтона от азербайджано-карабахского конфликта, отмечали эксперты, согласуется с широкой внешней политикой администрации Трампа под лозунгом «Америка прежде всего».

Заметим также, что достаточно робкая (для «сверхдержавы») попытка практического вмешательства в прекращение огня в зоне конфликта в 2020 году, точнее, американская инициатива по установлению гуманитарного перемирия (должно было вступить в силу 26 октября), вслед за российской (10 октября) и французской (17 октября) полностью провалилась. Позднее президент США Дональд Трамп признался, что разочарован в связи с несоблюдением перемирия, хотя до этого утверждал, что склонение сторон к прекращению боевых действий в зоне конфликта является «легким случаем».

Между тем кандидат в президенты Джо Байден, в распространенном 28 октября заявлении избирательного штаба кандидата Демократической партии США, выразил уверенность, что в случае его победы на выборах 3 ноября американская сторона будет играть «ведущую роль» в мирном урегулировании карабахского конфликта. Время показало, что и это обещание оказалось всего лишь частью предвыборной кампании.

А КУДА ДЕЛСЯ «ЛОББИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОЙ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ США», НА КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО жаловался официальный Баку? Наблюдатели констатируют, что хотя азербайджанцев в США проживает гораздо меньше, чем армян, однако экономический и политический вес Азербайджана, пользующегося поддержкой ряда влиятельных тюркских и исламских государств и международных организаций, а также хорошими отношениями с Израилем и американскими энергетическими компаниями, способствует их успехам во внутренней политике США.

Фактически вместо заявленного «всеобъемлющего и стабильного урегулирования всех неурегулированных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него» Соединенные Штаты в последние годы, исходя из своих геополитических выгод, пытаются найти лазейку в трактовке международных принципов для оправдания своего политического двурушничества, образчиком которого стало заявление в период активной агрессии Азербайджана против Арцаха о том, что «право народов на самоопределение является ключевым фактором, но не единственным международно признанным принципом достижения всеобъемлющего мира». А то, что в понимании бакинского режима «территориальная целостность» означает геноцид и этнические чистки, для Вашингтона не совсем важно. И, думаю, не случайно Трамп поддержал Ильхама Алиева дважды, в июле и августе сего года, разместив в своей социальной сети Truth Social видеоматериал с его антиармянским выступлением в оккупированном Арцахе.

Видя такую двойственность политики Вашингтона, алиевский режим с презрением и агрессивной настойчивостью заявляет, что Минскую группу необходимо упразднить и сопредседатели МГ, одним из которых являются сами США, не должны заниматься вопросами Нагорного Карабаха. Разве не является это красноречивой косвенной оценкой деятельности США в карабахском вопросе и их «поддержки» демократических процессов в Армении.

Между тем по состоянию на 1 октября 2020 года 11 штатов и многие города в США признали независимость Республики Арцах, в том числе крупнейший штат Соединенных Штатов – Калифорния и один из крупнейших городов – Лос-Анджелес, приняв соответствующие резолюции в поддержку права народа Арцаха на самоопределение. И залогом тому стали достигнутые в процессе государственного строительства успехи. В Арцахе надеялись, что за многочисленными признаниями различных штатов, регионов и городских администраций последует окончательное признание со стороны Вашингтона республики, самоопределившейся в соответствии с общепризнанными международными нормами и общечеловеческими ценностями.

Проигнорировав данный факт, Вашингтон нанес удар по собственной системе ценностей (демократия, права человека и др.), которую Запад, получается, всего лишь на словах продвигает по всему миру, используя высокие лозунги в своих меркантильных целях…